はじめに

取扱説明書のデジタル化の手法には、データの保存形式を変更する簡易的な手法から、コンテンツ自体を新しく作成する刷新型の手法があります。また最新のデジタル技術を使った斬新的な取扱説明書の考え方も登場しています。

本記事では、取扱説明書のデジタル化の進むべき方向性について解説します。

PDFの活用編

取扱説明書のデジタル化を考える時、最も早く簡単に行う方法として、PDFの活用が挙げられます。Wordに代表されるMicrosoft製品等を使用して文書を作成する場合、作成した文書を保存する際に「PDF」のファイル形式で保存することできます。

PDFファイルは、文書を紙に印刷したときと同じレイアウトで保存でき、PCやスマートフォンなど、異なる環境で開いても基本的に同じように表示できるのが特長です。取扱説明書においても、PDFを利用することで、作成したデータの受け渡しやWebサイト等での公開に活用することができます。

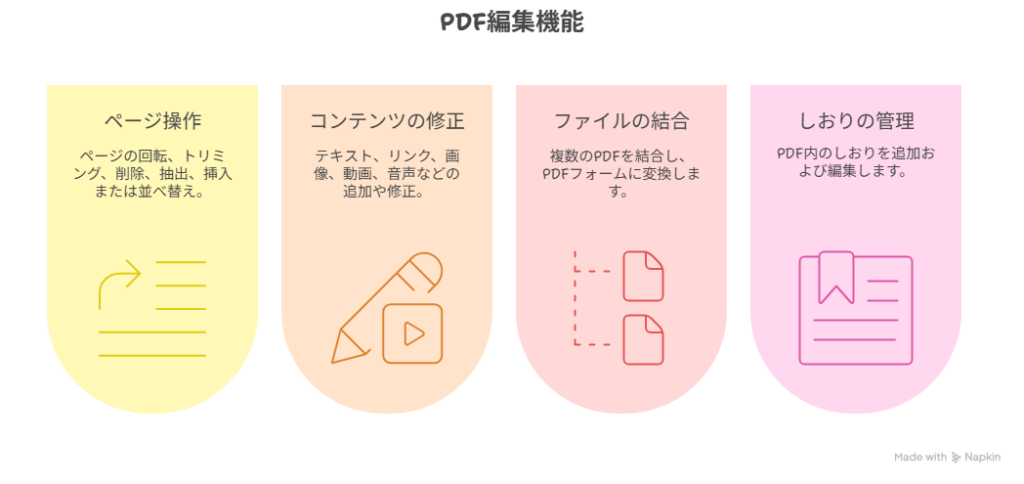

PDFファイルは主に閲覧用に利用しますが、Adobe Acrobatを使用することで以下の編集作業を行うことが可能です。

・ページの回転、トリミング、削除、抽出、挿入または並べ替え

・テキスト、リンク、画像、動画、音声などの追加や修正

・複数のPDFの結合、PDFフォームへの変換

・しおりの追加および編集

取扱説明書の目次項目をしおりに利用し、階層化することで見たい情報に素早くジャンプすることが可能になります。

HTMLの活用編

Google ChromeやMicrosoft EdgeなどのWebブラウザを使用してインターネット上の情報を閲覧することが日常化している現代においては、取扱説明書の情報もこうしたWebブラウザで閲覧することが利便性の面で高いといえます。

Webブラウザで閲覧できる文書のファイル形式は「HTML(Hyper Text Markup Languageの略)」で、文書の体裁(スタイル)の要素などをタグ(例:<p>)を使って表記します。

HTML文書を作成する場合、テキストの前後に直接タグを入力して作成していきますが、一般的にHTML文書はネスト(入れ子)構造で表記するため、タグの入力が複雑化し、タグの入力漏れ等が発生する可能性が出てきます。

このためHTML文書を作成する場合は、HTML文書の入力や編集に適したエディタを使用するか、Wordに代表されるMicrosoft製品等を使用して文書を作成し、作成した文書を保存する際に「html」のファイル形式で保存することが一般的になります。

また、HTML文書の高度な作成方法として、「CSS(Cascading Style Sheetsの略)」を組み合わせる(参照させる)ことで、文書の体裁(スタイル)部分を別ファイルで管理することが可能になります。

大量のHTML文書を作成および改訂をする場合、CSSを利用することでメンテナンス性の向上が期待できます。

XMLの活用編

前述のようにHTML文書では、文書の体裁(スタイル)の要素をタグとして使用しますが、取扱説明書の各コンテンツを作成する場合、文書の体裁(スタイル)の要素よりも「章見出し」「節見出し」「本文」「図」などの論理構造を文書の要素として使用する方が文書の作成者にとって利便性が高いといえます。

こうした文書要素をタグとして利用できる文書のファイル形式として「XML(eXtensible Markup Languageの略)」があります。XMLのタグ入力については、HTML同様タグの入力が複雑化するため、XML文書の入力や編集に適したエディタや編集システムを使用することが一般的です。

またXMLでは、文書のコンテンツと論理的な文書要素のみを記述するため、文書の体裁(スタイル)については、XMLファイルをHTMLファイルに変換するプログラム等を利用してHTML文書に変換した後、前述のCSSを利用して体裁(スタイル)を付加する方法が一般的です。

動画の活用編

取扱説明書のデジタル化を考える場合、前述のPDFやHTMLを利用する以外に、動画の活用があります。ページ形式の取扱説明書を単にデジタル化するにはPDFが有効といえますが、テキストやイラストを中心とした表現法では的確に伝えきれない場合があります。

現代ではYouTub等の動画サイトで知りたい情報を検索して閲覧することが一般的になり、コンテンツを動画化して発信することが求められる時代になりました。

取扱説明書においても、全部または一部のコンテンツを動画形式で作成してユーザ側に提供することも、ユーザビリティ向上の観点からも有効な方法になりつつあります。動画には、カメラ撮影した映像動画を素材として用いる他に、CGアニメーションなどの素材も用いることが可能です。

また、設計部門のCADデータ(3D-CAD)の利用ができれば、3Dアニメーション動画に活用することも可能です。

動画の活用にあたっては、動画を制作するコストの圧縮(低減)が課題となりますが、取扱説明書の制作コスト全体のバランス調整(動画制作への配分増)や制作工程を見直すことなどにより実現が可能になります。

「動画マニュアルの例」

AIの活用編

スマートフォンが普及し、日常的な情報閲覧ツールとして浸透している現代では、取扱説明書のコンテンツの閲覧もスマートフォンに対応させることが必要不可欠な状況にあります。

スマートフォンの画面サイズに最適な形で表示させるには、PDFファイル形式のデータよりもナビゲーションの面で有利なHTMLファイル形式(レスポンシブウェブデザイン)の利用が有効的です。

従来の読み物型の取扱説明書においては、HTMLファイル形式でユーザへ情報提供する方法で十分といえますが、ユーザは今知りたい情報を素早く検索して閲覧することを求めており、レスポンスの面で従来の情報提供の方法のみでは不十分といえます。

AIの登場以来、チャット形式でのユーザとのコミュニケーション方利用が進み、さらに生成AIが普及しつつある現代では、自然言語での回答精度(ハルシネーションも起こすこともありますが)が各段に進化を続けています。

取扱説明書に生成AIを応用することで、ユーザにとって理想的な対話型の取扱説明書に変貌させることも可能になっています。

マニュアル作成の進むべき方向性 まとめ

これまで見てきたように、取扱説明書のデジタル化におては様々なアプローチがあることが理解できます。

取扱説明書の制作においては、Q(品質)、C(コスト)、D(納期)の3つの要素が重要であることはもちろんですが、デジタル化にも対応した現代型さらには次世代型の取扱説明書の提供と研究開発が今求められています。

ダイテックでは製造業のマニュアル作成改善を検討する際に、考慮すべきポイントをまとめた入門資料「安心と安全をカバーするマニュアルづくり 3つのポイント」「なぜ読むマニュアルから『見る3Dマニュアル』が増えているのか?わかるガイド」をご用意しました。本資料は、マニュアル作成改善をしたい方には必見の資料です。ぜひダウンロードいただき、ご覧ください。