はじめに

ご訪問ありがとうございます。このページをご覧になっているあなたは、まさに「自分がマニュアルを作成すべきなのだろうか、できるのだろうか。」とお悩みではないでしょうか。

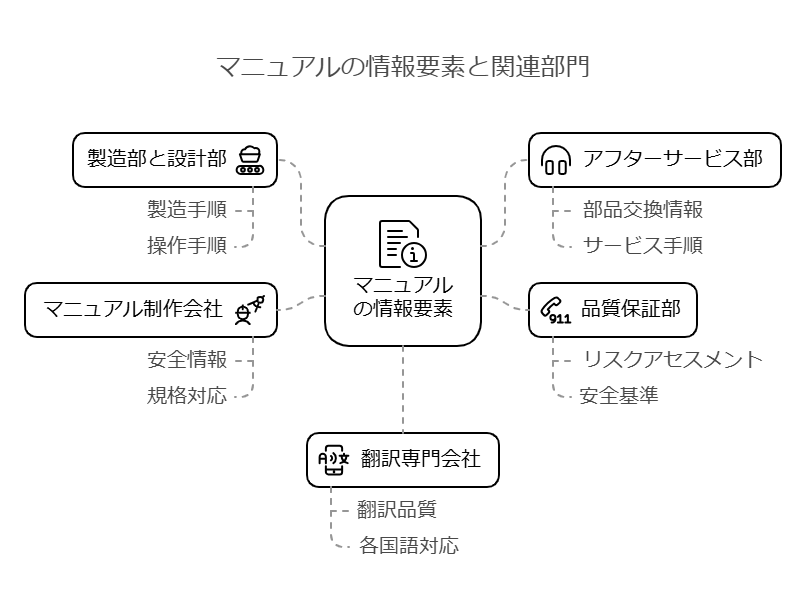

ひとくちにマニュアルと言っても、製品や業種によって必要な情報はさまざま。その情報を持っている部署や専門家も、またさまざまですね。

それでは、誰が責任をもって全体を統括し、マニュアル作成を進めると良いのでしょうか。

本記事では「マニュアル作成は誰の仕事なのか」について解説します。

マニュアル作成に適任なのは設計者?

「ある日、マニュアルを作成することになって困った」。そういう経験はありませんか。なかでも、設計者はマニュアル作成を任されることが多いようです。

「新製品XXシリーズの1号機が完成したよ!ご苦労さま。納品までには3か月ほどあるんだ。設計業務の片手間でいいから、 そのマニュアルづくりに取り掛かってくれないかな」・・・という上司とのやりとりは、設計者にとってよくある話です。

「製品の仕組みをいちばんわかっているのは君だろう」と信頼して仕事を振ってくれるのはありがたいものですが、製品をリリースした後も各種検査や設計変更など、なにかと忙しい日々が続きます。

また設計者は製品の構造には詳しくても、例えば軸受などの細かな部品のメンテナンス方法や部品の調達先など、知らないことだってたくさんあります。

それでも前例になるマニュアルを取り出して、設計数値を修正して…新しくなった部分の図面データを入れ替えて…なんとかマニュアルの体裁を整えたとしましょう。そこで上司のチェックを受けると、思いもよらなかったことが起きるのです。

「おお、着々と進んでるね。今回からアメリカに加えて、ヨーロッパ各国にも輸出することが決まったんだ。だから国ごとにそれぞれ対応する必要があるからな。あれ?ヨーロッパとの工業規格の違い、知らないのか?それからメンテナンスについてだが…」

「もう早く言ってくださいよ…」と心の底から思う一瞬ですね。

マニュアルは日本でも海外でも通用すること

今や工業製品の市場は日本国内だけではありません。「わが社の製品の多くは海外向け」というメーカーも多くなっています。

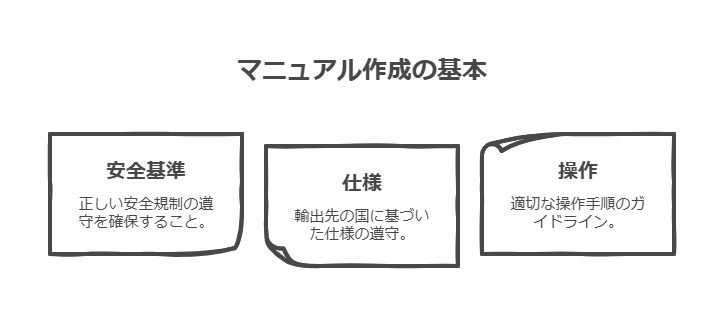

日本のJIS規格に準拠しているのは当たり前として、さらに海外の国や地域それぞれの規格に対応する(あるいは、対応していることを証明する)ことが当然ながら求められます。また、製品の機能向上にともなってマニュアルに掲載する情報量もますます増え続けています。

その一方で、多くの中堅企業においてマニュアル作成の専門部署が置かれることはまだまだ稀といえるのではないでしょうか。

マニュアル作成の確固たるルールや過去資料に統一感が無いなど、マニュアルを作るたびに担当者の苦労は絶えないようです。

代表的なマニュアルの種類を以下に挙げます。

「例えば定期点検の時期、交換が必要な部品はしっかりおさえておこう。地域ごとに異なる油脂類の情報、警告ステッカーの表示も必要だ。それから、」・・・という上司の言葉には初めて耳にすることや部品の名前が、一度聞いただけでは覚えられないぐらい次から次へと出てきます。

こんなにたくさんのことを調べ、勉強し直してからマニュアルに反映していくのでは、とても現実的ではありません。スケジュールが大きく遅れてしまいます。

マニュアルを作成するために必要な情報は何で、それはどこにあるのでしょうか。

そしてそれらを一日もはやくまとめ、マニュアルの形にするにはどうすればよいのでしょうか。

製品もマニュアルも、良いものはプロがつくる

自分にとってマニュアルの作成は専門外だけど社内にはノウハウがある、ということならばアフターサービスや安全基準などについては社内の担当部署と協力して進め、海外の規格や翻訳については社外の専門家を活用することが、解決の第一歩です。

・製品の製造、操作やメンテナンスの手順 → 製造部、設計部

・部品交換などの情報 → アフターサービス部

・リスクアセスメントに関わる安全情報 → 品質保証部

・マニュアルに必要な安全情報 → 規格対応が可能なマニュアル制作会社

・各国語への翻訳 → 翻訳の専門会社

いくつもの有益な情報ツールを獲得できました。さあ、次のステップへ進みましょう!

そこで、あなたは気づくのです。これらの膨大な情報コンテンツを整理して、製品とともに商品価値のあるマニュアルにまとめあげていくのはいったい誰なのか。

「マニュアルは製品の一部」とはよく聞きますが、製品のすべてを知り尽くしている人など、社内にいません。ましてやすべての情報をまとめあげて一冊のマニュアルにするなんて。

各コンテンツの作成と全体の進行管理を同時に行うことは、とうてい一人の手に負えるものではないのです。また、先に書いたように海外規格への対応には、高い専門性が求められます。知れば知るほどマニュアル作成のゴールは遠のくばかりということに、あなたは気づきます。

「良い製品がプロの手から生まれるように、マニュアルの作成も同じではないか」と。

そこで、あなたは思い切って上司に相談するのです。「マニュアル作成のプロと一緒に進めませんか!」

マニュアル作成は誰の仕事か? まとめ

マニュアル作成は誰の仕事か?をメインテーマとし、その基本から種類、その情報要素は何か?それらをまとめるにはどうすれば良いかについて述べました。

メーカー内の設計者をはじめ各部署の担当者は、それぞれに価値ある材料としての情報を持っています。しかし、それらをまとめてマニュアル作成を進めるルールや体制は明確でない場合がほとんどです。材料は適切に仕分けして下ごしらえをし、使える情報にまでする必要があるのです。

さらにPL法をはじめ、数々の法規にも適合させなければいけません。通常業務をしながらそこまで対応するのは大変です。

だからこそ「プロに依頼してみよう!」とお考えになったら、ぜひマニュアル作成の専門会社にご相談ください。きっとあなたのお力になります。

ダイテックでは製造業のマニュアル作成改善を検討する際に、考慮すべきポイントをまとめた入門資料「安心と安全をカバーするマニュアルづくり 3つのポイント」「なぜ読むマニュアルから『見る3Dマニュアル』が増えているのか?わかるガイド」をご用意しました。本資料は、マニュアル作成改善をしたい方には必見の資料です。

ぜひダウンロードいただき、ご覧ください。