序章

近年、製造業をはじめとする多くの業界で3D CADによる設計が一般化しています。

生産性向上やDX推進といった流れの中で、設計データの活用がますます注目されているにもかかわらず、マニュアル作成の現場では依然として「紙」や「2Dイラスト」が主流。

「せっかく3D設計しているのに、マニュアルは何も変わっていない…」

そんな課題を抱えていませんか?

本記事では、3Dデータをマニュアルに活用するメリットやポイントを詳しく解説します。

3Dデータを活用したマニュアルとは?

「3Dマニュアル」と聞くと、次のようなイメージを思い浮かべる方が多いでしょう。

- 本物そっくりのリアルな3Dモデルが動く

- ヘッドマウントディスプレイで体験できるVRマニュアル

確かに先進的で魅力的ですが、その分コストや時間、専門知識が必要です。

ここで紹介する「3Dマニュアル」は、もっとシンプル。

「3D CADで設計したデータをそのまま活用して作成するマニュアル」です。

なぜ3Dのデータ活用が求められているのか

グローバルな競争の激化

新興国の台頭もあり、ものづくりを取り巻く競争は激しさを増しています。

勝ち残るには、設計の効率化とサービス品質向上が不可欠。そのため、3D CADデータを単なる設計用途に留めず、マニュアルやサポートにも活用する動きが広がっています。

3D CADの普及

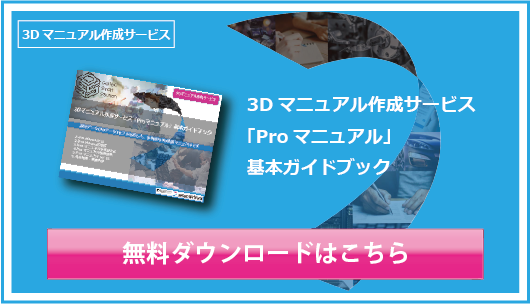

「2020年版 ものづくり白書」によると、

- 「3Dデータのみで設計」+「3D+2D併用設計」= 61.3%

- 「2Dのみの設計」= 26.5%

すでに過半数の企業が3D設計を導入しており、今後さらに加速すると予測されています。

(図:「2020年版 ものづくり白書」より)

現代人の活字離れと世界的な動画配信サービスの拡大

現代の日本では、読書離れや活字離れが社会的な問題になりつつあり、文部科学省も警鐘を鳴らしています。

「我が国においては、近年、生活環境の変化や様々なメディアの発達・普及などを背景として、国民の「読書離れ」「活字離れ」が指摘されている。(文部科学省HPより)」

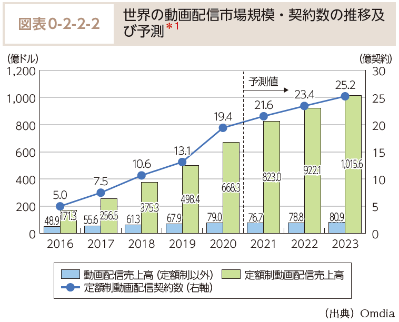

一方で、動画配信サービス市場はこの5年で5倍以上に拡大しました。

つまり、ユーザーが「読みたいもの」から「見て理解できるもの」を求める時代に変化しているのです。

(図:総務省「令和3年版 情報通信白書」より)

これらのデータから見て、これからのマニュアルは時代に適した方法で最適なコンテンツを提供することが重要になると考えられます。そして3Dデータを活用したマニュアルはそれらの課題をクリアするとともに、この競争社会を勝ち抜くためにも必要不可欠と言えるのではないでしょうか。

3Dデータを活用したマニュアル作成のポイント

1. 高品質なイラストを効率的に作成

従来は「写真撮影 → 加工 → イラスト化」という手間が必要でしたが、3D CADデータから直接出力できるため、短時間で美しいイラストを作成可能です。

2. わかりやすい3Dアニメーション

3Dモデルを動かすだけで、作業手順や組み立て工程を直感的に伝えられるアニメーションを作成可能。

実写動画と比べて、撮影コスト・取材工数も削減できます。

3. 設計情報をそのまま活用

3Dモデルには部品名や属性が含まれているため、

- パーツカタログ

- 販売支援ツール

- サービスマニュアル

などにも転用しやすく、設計変更にも即時対応できます。

3Dデータを活用したマニュアル作成のポイント

軽量・快適であること

せっかく作った3Dマニュアルが重たくて動きが悪いや、時間がかかるようでは意味がありません。またマニュアルを作成する側もストレスが溜まってしまい、場合によっては非効率になることだってあり得ます。一般的に3D CADデータは非常にサイズが重たいため、いかに軽量化できるかがポイントになります。

安全(セキュア)であること

3D CADデータは会社の資産であり超機密情報です。機構やデザインなどさまざまな特許やアイデアが詰め込まれており、外部に漏れることは絶対にあってはなりません。 そこで、いかにこれらの情報を安全に取り扱うことができるかがポイントになります。

マルチデバイス対応であること

あるタブレットでは対応していないため見ることができない、あるPCではバージョンが古いためアプリケーションを再インストールしないといけない。このような制限やトラブルにイライラした経験がありませんか? いつでも、どこでも、見ることができる、マルチデバイス対応がポイントになります。

3Dデータ活用がマニュアル作成の未来を変える!

すでに3Dマニュアルは実用化されています。

- 画面上で製品を分解しながら部品を確認できるパーツカタログ

- 作業を3Dアニメーションで指示するマニュアル

さらに、ホロレンズなどのHMD(ヘッドマウントディスプレイ)が進化すれば、製造現場やサービス現場でも「目の前にマニュアルが浮かぶ」時代が来るでしょう。

まとめ さっそく3Dデータを活用しよう

もしあなたの会社がすでに3D CADを使って設計しているということであれば、すぐにマニュアルへのデータ活用をご検討ください。一部でも構いません。

なぜならば、「もったいない」からです。

これまでの説明から、

- 高品質なコンテンツの効率的な制作

- 設計変更への柔軟対応

- DX推進と生産性向上

を実現するカギです。

眠っている3Dデータを最大限活用して、マニュアルの新しい形を取り入れてみませんか?

高品質なイラストがつくれる

これまでは、写真や図面をもとに線画イラストを描き起こしたり、実物を撮影したりして画像加工するなど手間暇をかけて作っていたものが、3Dデータから容易にアウトプットできます。

3Dアニメーション動画がつくれる

これまでは、実写動画を撮影していたものが3Dデータを動かすアニメーションを容易に作成できます。取材の手間暇に加えて専用機材や専門スタッフの負担が少なくなるというメリットがあります。

部品名などの設計情報を持っている

3Dモデルが設計情報を保持しているため、欲しい情報をデータから読み取ることができます。また 3Dモデルと部品リストがリンクしているためパーツカタログや販売ツールなどの部品情報を必要とするコンテンツへの活用も容易になります。

ほかにも、 3D CADデータと紐づいていることにより設計変更情報を容易に取り込めるといったメリットもあります。このように、3Dデータをマニュアルに活用すると多くのメリットがあります。ぜひ、当社ホームページで詳しいサービス内容をご覧ください。

ダイテックでは製造業のマニュアル作成改善を検討する際に、考慮すべきポイントをまとめた入門資料「安心と安全をカバーするマニュアルづくり 3つのポイント」「なぜ読むマニュアルから『見る3Dマニュアル』が増えているのか?わかるガイド」をご用意しました。本資料は、マニュアル作成改善をしたい方には必見の資料です。ぜひダウンロードいただき、ご覧ください。